在海洋沉积层中,有一类肉眼难辨的单细胞生物,却存储着地球环境的亿年记忆,它们就是“有孔虫”。这些平均只有1毫米大小的单细胞生物,虽然不起眼,却是地质学家眼中解读地球亿万年历史的“活化石密码本”。

海洋里的“微建筑大师”

有孔虫是一类极其古老的原生动物。它们堪称海洋中的“微建筑大师”,会用自身分泌的物质,精心建造出形态各异、结构精巧的微型房子(称为壳体)。这些壳体上布满细孔,让像触手一样的伪足能从中伸出,用于捕食、移动甚至建造房子本身。令人惊叹的是,自寒武纪至今,有孔虫已有5亿多年生存的历史!目前已知有孔虫化石种类4万余种,现生种类6000余种,有底栖和浮游两种生活方式。浮游有孔虫生活在海洋的表层和上部水体,广泛分布于全球,现生种约40余种;底栖有孔虫生活在沉积物表层或内部,全球各地拥有各自的种类组合,约1000属,6000个种类。

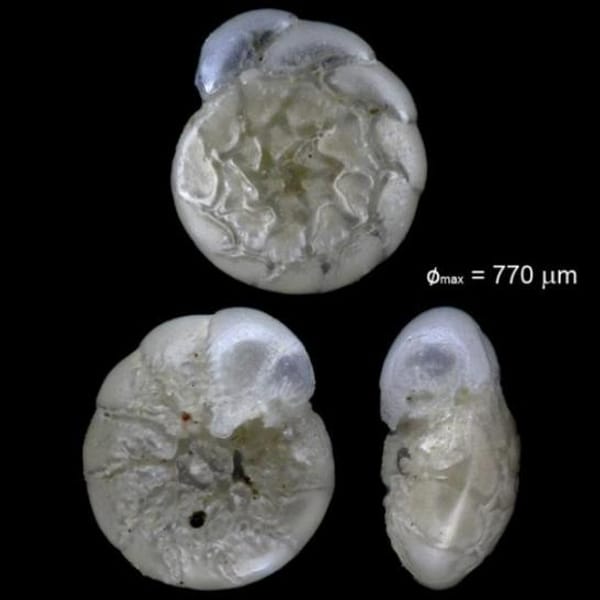

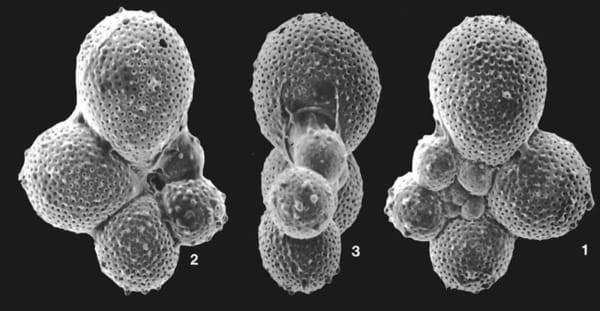

这些“建筑师”的作品风格多样。有的似管状,有些似球状,有些是漂亮的螺旋状。其中,有的有孔虫像“水泥工”,擅长用自身黏液胶结外来的颗粒筑巢(胶结质壳),比如砂盘虫;但大多数则是优秀的“瓦匠”,用自身分泌的碳酸钙建造出坚固的小屋,例如像陶瓷般光滑的小粟虫(似瓷质壳)和水晶灯般透亮的浮游有孔虫(钙质透明壳)。此外,还有极少数可以打造硅质壳,充分展现了微观世界的建筑奇迹。

各式各样的有孔虫外壳(Psammophile / wikimedia)

砂盘虫

浮游有孔虫(抱球虫)

从出生到化石的奇妙旅程

有孔虫的生命周期充满了戏剧性。它们通过有性生殖和无性生殖交替进行的方式繁衍后代。在生长过程中,它们会持续分泌物质,像搭建积木一样,随着身体长大不断给自己的壳体添加新的“房间”。它们的平均寿命约1~2年,生命结束后,那精心建造的微小壳体便会沉入深深的海底。日积月累,难以计数的壳体层层堆积,形成一种特殊的海底沉积物——有孔虫软泥。经过亿万年的地质作用,这些松软的泥最终被压实、石化,变成了我们所见到的坚硬岩石。

有孔虫栖息于几乎所有的海洋水域,只要有保护和合适的食物,几乎在所有深度都能找到。无论是阳光充足的浅滩,还是压力巨大、一片漆黑的万米深海沟,都发现了它们活跃的身影。全球约34.5%的深海区域被这种有孔虫软泥覆盖着!

“小贝壳”的大作用

这些微小贝壳的价值,在地质学家眼中可大着呢!首先,它们如同精密的地质时钟。因为有孔虫种类演化速度非常快,不同地质时期都有其标志性的物种。科学家们利用这一点,例如通过辨认“货币虫”化石,就能准确判断出含有它的地层属于始新世,因此,始新世曾有过“货币虫时代”的称呼。

货币虫化石(图片:Patataasada / Flickr)

其次,它们本身就是天然的古气候档案馆。有孔虫壳体化学成分忠实地记录了当时的环境信息。科学家通过分析壳体中氧同位素的比例,就能推算出古代海水的温度;而壳体微量元素的变化,则能反映出海水盐度的波动。

此外,在寻找石油的过程中,有孔虫化石组合扮演着指南针的角色。石油地质学家通过分析钻井岩芯中特定有孔虫化石的组合特征,就能精准判断该地层是否形成于有利于石油生成的古海洋环境,并能确定岩芯所处的具体地质年代和深度,大大提高了勘探效率。

不仅如此,现代生存的有孔虫还是敏感的环境警报器。它们对污染反应迅速:重金属污染会导致它们的密度和多样性降低,壳体出现畸形;海洋酸化则让钙质壳体变得更薄更脆更轻。

保护地球的“活化石”

然而,这些记录了地球历史的活化石正面临严峻的威胁。海洋酸化和深海采矿活动等,正在摧毁现生有孔虫的栖息地和生存环境,也破坏了蕴含宝贵古环境信息的化石记录层。

因此,保护这些珍贵的“地球史官”刻不容缓。许多海洋保护组织和项目通过保护珊瑚礁、减少污染和非法捕捞等方式,间接保护了有孔虫及其栖息地。

所以,当你下次漫步在阳光明媚的海滩时,请记得,无数有孔虫正用它们的钙质日记,无声记录着我们星球五亿年的沧桑巨变。保护这些微小却重要的见证者,就是守护我们人类得以读懂地球深层记忆的最后密码本。