你知道吗?你手上佩戴的那枚金戒指,可能比恐龙还要古老。黄金,作为人类最早使用的贵金属之一,至今仍广泛应用于首饰、金融储备、电子芯片乃至航空航天领域。但你是否曾思考过:一粒金究竟是如何从地球深处,历经数十亿年的演化,最终来到了我们身边?今天,就让我们跟随这粒金,踏上一段横跨星辰、岩浆、地壳与人类文明的奇妙旅程,剖析其中的奇妙演变,追溯黄金的前世今生。

第一站:宇宙深处,黄金初生

金,并非起源于地球本身。

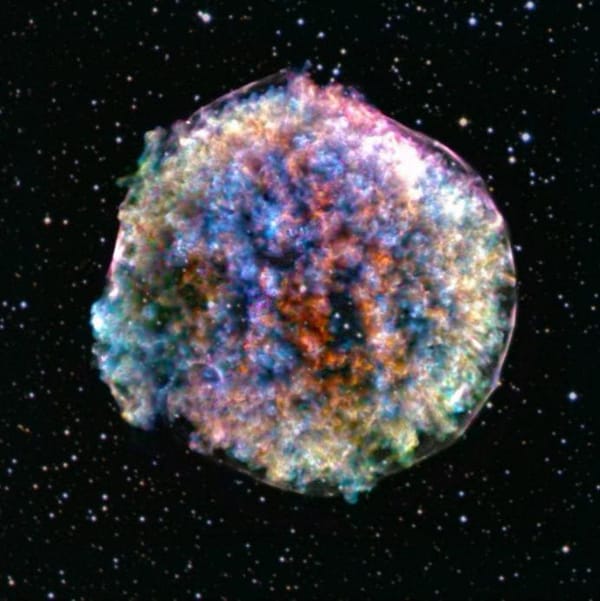

超新星残骸(上)、中子星碰撞示意图(下)(图源:NASA)

科学家们发现,金这种重元素并不是在普通的恒星(比如太阳)里直接生成的。而是主要在两颗中子星(恒星演化产物)碰撞时的超新星核合成中产生的。中子星碰撞时会释放出大量中子,原子核迅速抓住这些中子,经过变化最终形成了金、铂等重元素。然后,金随着宇宙尘埃飘散,经过星际物质的积累,最终参与到新恒星、行星乃至生命体的组成中,早期地球的金几乎都藏进了地核深处,占地球金总量的绝大部分。相关研究表明,我们今天可利用的黄金资源,来自约41亿至38亿年前,在地球经历的一轮小行星轰击事件中,部分金被“带”到了地幔和地壳中。所以,我们身边的金,实际上是一份来自宇宙深处的神秘礼物。

第二站:热液之路,黄金生长

时光流转至数亿年前。地球内部的岩浆活动频繁,这粒沉睡在地幔中的金,终于被唤醒。它随着高温高压的热液流体从地壳深部迁移,在适宜的温度、压力和化学环境下,犹如盐从浓汤中结晶一样,缓慢沉淀,最终富集成矿。

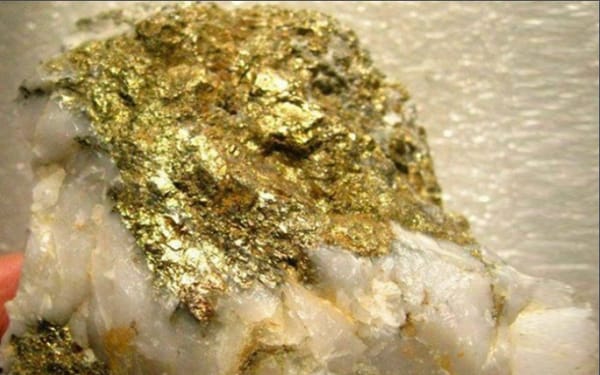

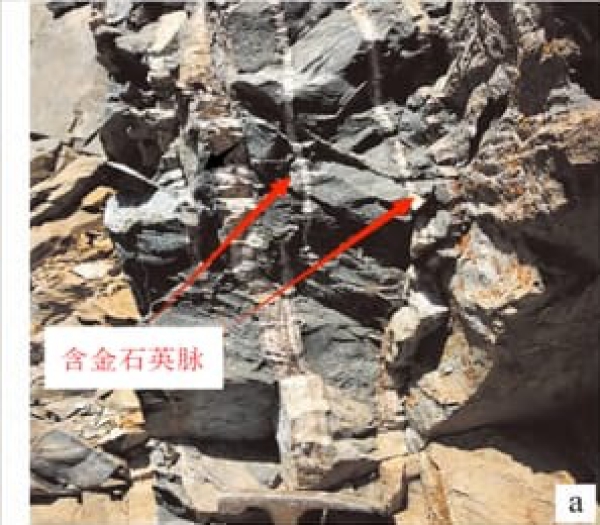

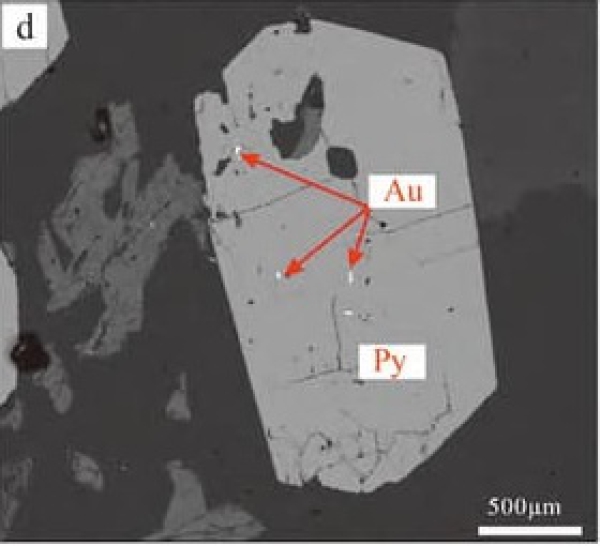

它和无数的金同胞一起,聚集成一条藏于地下几公里的金矿脉——这就是我们今天所说的岩浆热液型金矿。你可以把它们想象为“藏在岩石深处的金色血管”,静静等待着地质变迁与人类的到来。当然,成矿作用远比我们想象中复杂。除了岩浆热液型,金的成因类型还包括火山次火山-热液型,沉积-变质型、变质-热液型,地下(卤)水溶滤型、风化壳型、沉积金矿型。这些地质作用塑造了不同“个性”的金。与之对应的金矿床也具有多种类型,如含金-石英脉型,微细粒浸染型(卡林型),矽卡岩型等等。金的赋存形态亦有显著差异:有肉眼可见的“明金”或“自然金”颗粒存在于石英脉中,有的则赋存于黄铁矿中或矿物晶格中,仅在纳米尺度下才能观察到。我们常说的“狗头金”是一种特殊类型,常出现在河流搬运沉积过程中,多为次生富集形成。表现为质地不纯,颗粒大而形态不规则的天然金块,具有很高的经济、收藏和科研价值。

自然明金(上)和狗头金(下)(图源:网络)

石英脉型金矿野外特征(上)及显微镜下特征(下)(Au:金、Py:黄铁矿)(图源:蒋庆宝等,2022)

第三站:人类登场,金矿问世

亿万年的沉寂中,这片埋藏金矿的山川悄无声息。直到现代地质工作者的脚步踏入,它才逐渐揭开面纱。

老一辈地质工作者们带着罗盘、地质锤、放大镜和野外记录簿在崇山峻岭间进行野外地质调查寻找它的踪迹,随着工作手段的不断进步,现代地质工作者们可以综合运用的找矿手段更加丰富,依托地球物理勘探、地球化学勘探、遥感解译、大数据等方法结合传统勘查手段、构建起一套“多位一体”的现代找矿流程。

野外地质调查(图源:作者自摄)

无数次野外取样、地层剖面分析、岩芯钻探后,金矿的存在终于被确认。这是地质工作者与自然长期对话的结晶。这一刻,沉睡亿万年的金,伴随着矿石的爆破声重见天日,随后被运送至选矿厂,开启它新的旅程。

第四站:高温熔炼,纯金初现

在冶炼车间,金矿石经过破碎、浮选、焙烧、浸出提金等复杂工艺,最终脱胎换骨,变成99.99%的纯金小锭。这一过程需要复杂而精准的化学与物理操作。

这粒金和它伙伴们的命运各不相同:有的会进入银行金库,成为国家储备的一部分;有的会进入首饰加工厂,被打造为精美的项链、手链,走上橱窗;也有的可能被用于高端电子器件——毕竟金的导电性几乎无与伦比。

无论它最终流向哪里,它都不再是埋藏地下的元素碎片,而是一段文明的见证。

黄金的价值,远不止财富

你是否曾想过——这枚金戒指,不仅是珠宝,更是宇宙的一粒尘埃,是岩浆喷涌的回声,是地质变迁的注脚,是无数矿工和地质人心血的结晶。

金稀少、稳定、极难氧化,因此它被人类视作恒久的象征;同时它也提醒我们:每一克金的背后,都是对自然资源的取用与责任。它是自然亿万年演化的馈赠,它连接着星辰与文明,也提醒着我们——科学与发展,应以敬畏之心对待地球。