当我们沉浸在海滩的休闲时光里,享受着温暖阳光与和煦海风时,是否想过,脚下的海岸正在悄然改变?永不停歇的潮汐与波浪,日复一日地冲刷海岸,将无数沙粒裹挟入海,海岸线正被大海一口口“吞噬”。这缓慢而持续的力量,正在悄然重塑着海岸的新格局——这便是海岸侵蚀。

何为海岸侵蚀呢?

海岸侵蚀是指在海洋动力作用下,海岸线向陆迁移或潮间带滩涂和潮下带底床下蚀的海岸变化过程。它是海岸系统对动力环境和泥沙供给变化的响应,也是海岸地貌为寻求新的动态平衡而持续调整的过程。

图1 波浪与海岸

全球气候变化加剧,正使海岸侵蚀威胁日益严峻。有研究显示,全球受侵蚀影响的潮滩面积已缩减约16%,更有约24%的海滩正以每年超过0.5米的速率持续后退。自20世纪50年代末以来,中国海岸整体态势已由平衡或淤积状态转向侵蚀加剧。目前,全国岸线中侵蚀岸段占比高达37.2%,海岸侵蚀已成为沿海地区普遍存在的一种海洋地质灾害。

如何形成的呢?

海岸的稳定性取决于其动力环境与泥沙供给间的动态平衡。泥沙供给亏损和水动力增强是导致侵蚀发生的最直接原因,这两者的变化则受自然与人为因素的综合影响。

海岸侵蚀的自然因素主要为海平面上升与风暴潮加剧。自1900年以来,全球气候变暖引发的海洋热膨胀和冰川冰盖融化,驱动了全球海平面上升。有数据显示,1971-2018年间,全球平均海平面上升速率为2.3 mm/a,而中国沿海的上升速率更高,达3.5 mm/a。海平面上升通过增强近岸波浪与潮汐能量以及加剧风暴潮灾害,直接促使海岸蚀退与岸滩下蚀。这不仅显著增加了侵蚀海岸的修复难度,其长期累积效应还将持续挤压海岸带生态系统并导致宝贵的滩涂资源损失。

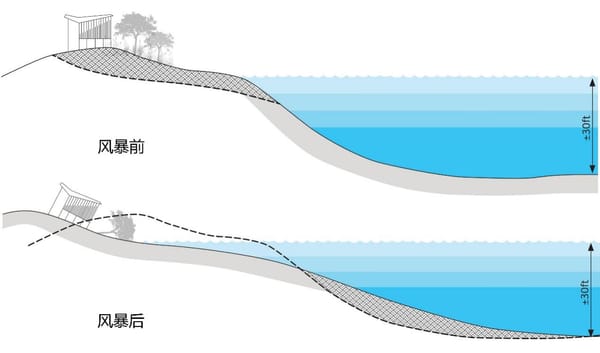

全球气候变暖不仅导致海平面上升,更显著加剧了风暴潮、台风等极端天气的强度与频率。近四十年来,中国累计遭受了两百多次的风暴潮灾害侵袭,且发生频率呈上升趋势。作为短期内导致海岸剧烈变化的主要驱动力,风暴潮能急剧抬升近岸水位和波浪高度,大幅增强海域水动力能量,从而引发海岸沉积物的快速流失,严重加剧海岸侵蚀,并破坏沿岸基础设施。

图2 风暴前后海滩变化示意图

(图片来源:Stefan, 2018)

海岸的稳定性,也随着经济发展中不合理人类活动的扩张而面临日益严峻的威胁。围填海、港口码头及岸线固化等海岸工程,会显著改变近海水动力环境,扰乱泥沙的自然运移路径,从而打破海岸原有的动态平衡。尤其当遭遇海堤、丁坝等坚固人工构筑物时,受限的水动力被迫转向冲刷邻近相对松散的砂质或淤泥质岸段,从而造成局部海岸的后退与滩面下蚀。

作为全球第二大开采资源,砂砾的沿岸开采十分频繁。无论在近岸或近海区域采砂,都将会破坏整个海岸系统的泥沙供给平衡,从而影响整个岸线并导致侵蚀。与此同时,入海河流水坝的建设会显著拦截河流输沙,造成入海泥沙锐减,使得原本淤积或平衡的海岸转为侵蚀状态。

图3 沿岸人类开发建设活动

有哪些主要危害呢?

海岸带不仅是重要的生物栖息地,也是人类宝贵的休闲旅游空间。作为海陆之间的天然缓冲带,它能有效消减海浪与风暴的直接冲击,守护沿岸安全。

中国沿海地区正遭受广泛的海岸侵蚀破坏,其典型表现为岸线后退与泥沙流失,进而损毁海岸设施、引发土地流失及航道淤积。例如,临高临澜湾岸线因侵蚀后退达10-15 m,损毁海防林约10 hm2;三亚亚龙湾曾年均损失土地2080 m2,严重威胁沿岸居民安全。同时,侵蚀退化导致海滩滩面粗化、宽度缩窄,不仅削弱其滨海旅游价值,更破坏了海滩生态系统平衡。

图4 沿岸地区的海岸侵蚀现象

我们要如何防范呢?

为抵御海岸侵蚀,常采用修建丁坝、防波堤、海堤等硬防护结构来抵御海浪冲刷,这类措施虽能保护局部岸段,却会引发侵蚀位置转移问题。因此,采用更具生态效益的人工养滩和植被防护等软防护措施,正日益成为海岸保护与修复的重要选择。实践中,常将软、硬防护措施结合应用,以追求长效防护与生态效益的双重目标。

近年来,在《海岸线保护与利用管理办法》《“十四五”海洋生态环境保护规划》等国家政策的强力推动下,海岸带保护修复工作得到显著加强。公众保护意识不断提升,沿海地区积极实施“蓝色海湾”整治行动及海洋生态保护修复工程,有效促进了海岸生态的恢复与整体环境的改善。

图5 离岸潜堤、丁坝及海防林工程

海岸侵蚀,作为海陆相互博弈的产物,既是地球动态平衡的必然环节,更是自然对人类活动边界发出的深刻警示。我们唯有常怀敬畏之心,恪守生态边界,方能实现人与自然的和谐共生,携手守护这片蔚蓝家园的可持续未来。