近日,中国地质调查局海口海洋地质调查中心海岸带团队在环境科学领域期刊《Environmental Research》,发表题为《Polychlorinated biphenyl pollution as an unintentional major contaminant in the Pearl River Delta, China》的研究成果,证实珠江三角洲多氯联苯污染主要源于非工业排放过程。研究通过全谱系分析技术对珠江口八大入海口27个站点的沉积物进行检测,发现有机颜料生产伴生的PCB11同系物浓度达984.6 ng/g,占污染物总量的70.27%;颜料加工、电子拆解等非故意排放源总贡献率达57.68%,标志着该区域污染结构发生历史性转变。这一发现改变了传统工业源主导污染的框架。

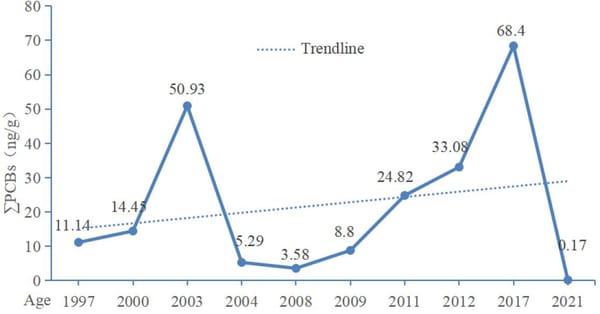

多氯联苯作为《斯德哥尔摩公约》明令淘汰的持久性有机污染物,虽已被禁用数十年,却仍在珠江口沉积物中检出。研究团队通过检测209种PCB同系物,结合主成分分析-多元线性回归模型量化污染源贡献:陆源径流输入占比67.3%,污水处理排放占10.25%,有机颜料生产释放占8.54%,工业非故意排放占4.01%。历史数据对比显示,2017年中国实施固体废物进口禁令后,多氯联苯浓度从峰值68.4 ng/g断崖式降至2021年的1.37 ng/g,污染物构成从工业源特征的4氯代主导型转变为非故意排放特征的2氯代主导型。污染物的迁移机制研究表明,PCB11可通过大气传输扩散入海,快递包装、彩色印刷品等成为重要污染载体。

尽管当前珠江口多氯联苯生态风险指数(ERI<40)处于安全范围,且平均浓度仅为国际重污染河口的1/35,但污染防控仍面临严峻挑战。研究团队提出以下防治建议:推广环保型染料和颜料、加强工业废水处理、减少大气污染物的排放等。同时建议定期对珠江口区域的PCBs进行监测,特别是对已识别的高污染区域进行重点关注,以跟踪污染趋势并评估防治效果。

本研究依托“海澄文”海岸带自然资源综合调查项目(编号DD20230414)及海口市海洋污染物监测创新与应用重点实验室完成。研究成果不仅揭示了珠江口四十年污染演变密码,更为我国《新污染物治理行动方案》提供了精准治污的技术基础。海岸带地质调查团队将持续开展污染物迁移模拟与生态风险预警研究,支撑海岸带生态环境安全保障体系建设。